Создатель первой украинской оперы "Запорожец за Дунаем" - едва ли не единственный пример в мировой практике, когда один человек выступил одновременно драматургом, композитором и исполнителем главной роли в собственном произведении. Артист яркого комического таланта сыграл художественно колоритного героя, написал либретто и музыку к авторской музыкальной комедии, определившей классический культурный образ Украины. Почти четверть века специалист с профессиональными навыками церковного певца и оперного исполнителя работал на ведущей столичной сцене в двойном вокальном диапазоне - баритональном и басовом.

В то же время его разноплановый талант не исчерпывался певческой специализацией: редкий обладатель универсального творческого дарования был музыкантом, актером, вокальным педагогом, композитором, литератором, художником и знахарем, интересовался нетрадиционной медициной и такими прогрессивными отраслями как статистика и инженерное дело. Мужчина благородного характера анонимно поддерживал деньгами в ссылке Тараса Шевченко, сторонился богемных соблазнов и имел славу надежного семьянина, прожившего жизнь в незапятнанных супружеских отношениях. Его выдающейся этической чертой была личная скромность - именно она могла помешать незаурядному соотечественнику занять более весомое место в европейской художественной иерархии.

Казацкая страсть

Семен Гулак-Артемовский происходил из древнего казацкого рода: Гулаков и Гулаков-Артемовских историки считают прямыми потомками генерального обозного Войска Запорожского, наказного полковника Ивана Гулака, жившего в 1629-1682 годах. Неслучайно на родовом гербе Гулаков был стрелковый лук. Но на время рождения в многодетной семье священника будущего создателя "Запорожца за Дунаем" (это произошло 16 февраля 1813 года на хуторе Гулаковщина вблизи городка Городище в Черкасском уезде Киевской губернии) мужчины из рода казаков уже сформировали династию церковных служащих. Отцом Семена был настоятель местной Покровской церкви Степан Петрович Гулак-Артемовский, матерью - дочь акцизного чиновника Варвара Арсеновна, а родным дядей - баснописец, профессор словесного факультета и ректор Харьковского университета Петр Петрович Гулак-Артемовский.

Родовой герб Гулаков

Сына родители видели продолжателем семейных традиций и в 11 лет отдали на обучение в Киевское уездное духовное училище. Но богословием Семен не увлекся так же горячо, как музыкой Дмитрия Бортнянского и Артемия Веделя. Страстное увлечение и незаурядный голос парня не остались без внимания митрополита Евгения (Болховитинова), и владыка пригласил способного певца в хор киевского викария Софийского собора. Так случилось, что после смерти отца Степана Петровича Семена отчислили из училища, однако петь он не перестал: В 1830 году митрополит Евгений поспособствовал устройству юноши в митрополичий хор Михайловского Златоверхого монастыря, где обладатель красивого дисканта, трансформировавшегося после мутации голоса в баритон, вскоре стал главным солистом.

Новые друзья

Вокальные успехи обеспечили Гулаку-Артемовскому в 1835-1838 годах место на учебе в Киевской духовной семинарии. А в его дальнейшую судьбу вмешался случай. В 1838 году во время богослужения в Михайловском монастыре голосом украинского семинариста заслушался композитор Михаил Глинка. Капельмейстер придворного хора в Петербурге приехал в Киев с целью найти для своего коллектива два десятка юных дарований. Познакомившись с Семеном, Глинка предложил юноше переехать в Санкт-Петербург, где немедленно взялся готовить его к оперной сцене. Композитор познакомил своего протеже с влиятельными людьми и нашел меценатов для оплаты его обучения музыке и вокалу.

Оказавшись среди друзей своего наставника, Семен был представлен писателю Нестору Кукольнику, который преподавал ему французский и итальянский языки, художникам. Ивану Айвазовскому и Карлу Брюлову, который вместе с поэтом Василием Жуковским за большие деньги выкупили весной 1838 года из крепостничества. Тараса Шевченко. Знакомство Гулака-Артемовского с Кобзарем так же состоялось в этом дружеском кругу. Впоследствии дружеские отношения украинцев переросли в теплую дружбу, ведь между ними оказались почти родственные связи: двоюродный брат поэта Евдоким Шевченко с детства воспитывался в семье Гулаков-Артемовских. В дальнейшем Семен посвятит Тарасу Шевченко песню "Стоит явор над водой" и тайком будет материально поддерживать поэта даже в период опалы, инкогнито отсылая ему деньги в места ссылки.

"Стоит явор над водой", картина художника Георгия Терпиловского

Щебечи, соловушка!

Самому же Гулаку-Артемовскому упорно помогал Михаил Глинка - именно он сыграл решающую роль в становлении нового оперного певца. В восторге от молодого таланта композитор написал две песни специально для него - это были композиции на стихи Виктора Забилы "Не щебечи, соловушка" и "Гуде вітер вельми в полі". Когда оказалось, что духовное лицо, которым считался в то время выпускник семинарии, не могло заниматься мирской деятельностью, именно Глинка просил Синод православной церкви лишить духовного сана своего подопечного. Это было важно для возможности учиться за границей, выступать на сцене и в дальнейшем служить в театре.

Шлифовать голос Гулаку-Артемовскому должны были в Европе. Но обучение за границей требовало немалых средств. Для решения этой проблемы наставник вместе с коллегой-композитором Александром Даргомыжским и меценатом Петром Волконским устроили первое публичное выступление Гулака-Артемовского в Петербурге, куда пригласили состоятельную элиту. Посетителем того концерта был владелец уральских заводов и благотворитель Павел Демидов. Меценат взял на себя финансирование поездки украинца в Европу для завершения музыкального образования. Вокальному искусству Семена обучали лучшие преподаватели пения во Франции и Италии: его педагогами были Джузеппе Мартолини, Джулио Алари, Феличе Романи.

"Семен Гулак-Артемовский и Михаил Глинка", картина Василия Забашты

"Добрый певец"

После двухлетнего обучения состоялось не только дебютное выступление Гулака-Артемовского во флорентийской опере - талантливый выпускник получил ангажемент и прослужил во Флорентийском оперном театре один сезон. А в 1842 году тоска по родине и друзьям побудила Гулака-Артемовского принять официальное предложение дирекции императорских театров вступить в петербургскую оперную труппу на условиях денежного обеспечения хориста капеллы. Несмотря на то, что первый контракт солиста предусматривал всего 600 серебряных рублей в год, певец европейской школы на него согласился. Согласно подписанному соглашению, Гулак-Артемовский должен был "играть и петь в операх партии баса с переделками, приспособленными к голосу, и другие роли и партии по назначению дирекции, не отказываясь от них ни в коем случае".

Первой его ролью была партия лорда Генриха Астона в опере Доницетти "Лючия ди Ламмермур", а творческим прорывом стала партия Руслана в опере Глинки "Руслан и Людмила". Вот как описывал то исполнение меценату Григорию Тарновскому Тарас Шевченко: "Теперь через день дают "Руслана и Людмилу". Что это за опера, да ну! Когда Артемовский поет Руслана, то аж затылок почешешь - хороший певец, ничего не скажешь". Гулак-Артемовский был привлечен к исполнению главной партии в московской премьере в Большом театре в 1846 году. А в 1848 году 35-летний певец женился на дочери декоратора московских театров и балерины Александре Ивановне Ивановой (пианистка и арфистка в дальнейшем аккомпанировала мужу на концертах). У супругов родилось трое детей, но все они в детстве умерли, поэтому певец остался без собственных потомков.

В истории искусства

В течение 22 лет Семен Гулак-Артемовский был солистом Императорской русской оперы в Санкт-Петербурге, а в 1864-65 годах работал солистом Большого театра в Москве. На главных оперных сценах страны его ждал устойчивый триумф на протяжении почти 25 лет, за которые Семен Степанович исполнил около 50 главных партий в ведущих операх. Исполнительские произведения Семена Гулака-Артемовского - Руслан ("Руслан и Людмила" М. Глинки); Мазетто ("Дон-Жуан" В.А. Моцарта); Антонио, Астона ("Линда ди Шамуни", "Лючия ди Ламмемур" Г. Доницетти), главные партии в операх А. Даргомыжского, А. Верстовского, А. Рубинштейна. А еще певец выступал с концертными программами, где пел арии, романсы и украинские песни из собственных водевилей, к которым писал музыку и слова: "Ой, на горі женці жнуть", "Спать мені не хочеться" или уже упоминавшееся посвящение Тарасу Шевченко "Стоїть явір над водою".

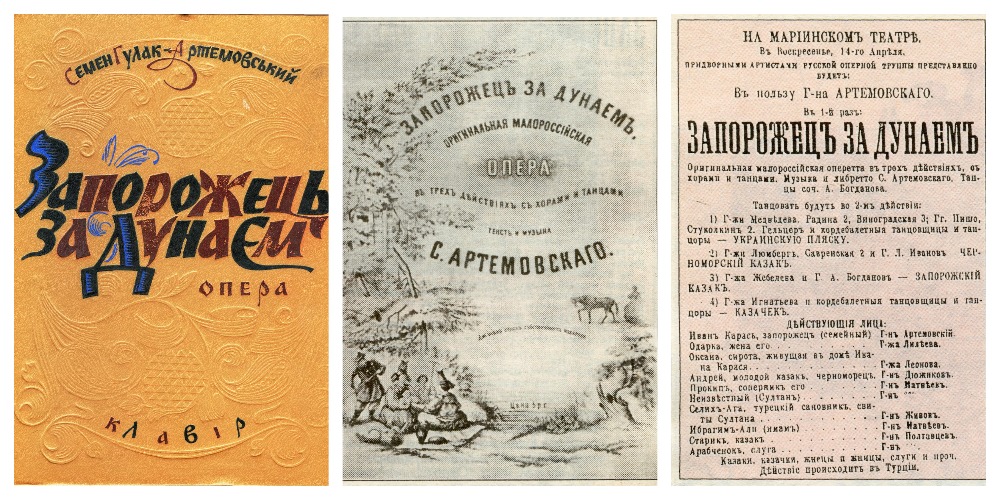

Особенностью театральных выступлений артиста было глубокое погружение в образы, поэтому зрители ждали от Семена Степановича не только высокого вокального, но и актерского уровня. Когда из-за совмещения партий для баса и баритона (дублеров у него почти никогда не было) его голос начал терять силу, художник взялся за создание опер. Среди того, что написал Семен Гулак-Артемовский, - "Украинская свадьба", "Картина степной жизни цыган", "Ночь накануне Иванова дня", где в основе постановок лежала национальная музыкальная традиция. А вершиной творчества популярного композитора стала первая украиноязычная опера "Запорожец за Дунаем". Даже если бы Семен Гулак-Артемовский не имел больше произведений, кроме этого, по-настоящему народного, его имя навсегда бы осталось в истории искусства.

Государственная угроза

Премьера оперы состоялась 26 апреля 1863 года на сцене Мариинского театра в Петербурге и имела огромный успех: спектакль был в репертуаре сезона 13 раз. Поклонники оперы впервые и в последний раз видели постановку, где один человек написал и музыку, и либретто, да еще и исполнил главную партию: в роли Карася на премьерную сцену выходил сам автор оперы. С этой точки зрения "Запорожец за Дунаем" по сегодняшний день является уникальной работой, а снятие ее с репертуара Императорского театра после удачного сезона критики связывают с украинской тематикой. Несмотря на появление в следующем году в репертуаре Большого театра в Москве, в дальнейшем национальная опера была изъята из театров на целых 20 лет. Ухудшилась культурная ситуация с выходом в 1876 году печально известного Эмского указа, запрещавшего театральные выступления на украинском языке. Это была реакция императора Александра II на оживление в начале 70-х годов XIX века украинского движения.

Царская власть видела в попытках национально-культурного выделения опасность для государственной монолитности и ограничивала использование украинского языка только бытовым употреблением. Но несмотря на то, что сомнительный циркуляр оставался действующим до 1905 года, летом 1884-го опера снова появилась на театральной сцене: на этот раз - национальной. Впервые на украинской земле ее поставил Марк Кропивницкий при участии Марии Заньковецкой и Марии Садовской-Барилотти в труппе Михаила Старицкого. Если кто-то не знает или забыл, какую оперу написал Гулак-Артемовский, напомним, что в основе сюжета - история казаков, которые после разгрома Екатериной II Запорожской Сечи оказались в Османской империи. Идею подсказал историк Николай Костомаров - один из многочисленных друзей Гулака-Артемовского.

Труппа Кропивницкого

Вчерашняя звезда

Основой для либретто стала правдивая история бегства запорожских казаков из Турции на родину. В первой национальной опере с патриотическим направлением речь идет о мечтах и попытках украинцев вырваться из турецкой чужбины домой. Испугавшись возможного сопротивления, султан по сюжету музыкальной комедии добровольно отпускает свободолюбивых казаков, которые радуются такому решению. Художнику, который в юности уехал из Украины делать карьеру в Петербург и никогда больше не вернулся на родную землю, тема потери родины была близкой и болезненной. Возможно, из-за того, что лучшие произведения Семена Гулака-Артемовского пробуждали национальное сознание украинцев, царская цензура и запретила оперу, а в конце концов избавилась и от ее автора?

Театральная администрация не продлила сотрудничество с Гулаком-Артемовским: после снятия оперы с репертуара вчерашнюю звезду вскоре отправили на пенсию, не позволив остаться в театре хоть кем-то. А ведь он, кроме музыки, имел талант к рисованию, создавал театральные декорации и восхищал ценителей прекрасного своими искусными художественными миниатюрами (в частности на слоновой кости). Одновременно с концертными выступлениями разносторонний украинец составил "Статистико-географические таблицы городов Российской империи" и предложил городским властям собственный проект петербургского водопровода. Свои идеи Семен Степанович опубликовал в 1858 году в журнале "Иллюстрация": по его замыслу, система водопровода, где вода должна была поступать самотеком из Невы в 70 резервуаров, могла бы обеспечить питьевой влагой петербургскую бедноту. Однако, дельную инициативу никто не поддержал.

Интересные факты о Гулаке-Артемовском

Семен Гулак-Артемовский тяжело переживал тот этап своей жизни, потому что отдал сцене не только свои лучшие годы, но и самое дорогое, что было у певца - голос. Никому в дальнейшем не нужный, артист чуть не потерял веру в себя. На плаву загнанного судьбой в депрессию художника поддержал еще один личный дар: унаследованный от предка-казака талант целителя-характерника. В молодости, во времена учебы во Франции, Семен Степанович ознакомился с теорией физиолога Франца Месмера, который утверждал, что человек способен получать космическую энергию и с ее помощью влиять на физическое и духовное восстановление больных. Артист задумался о собственной силе, когда оживил в руке увядшую розу. Под конец жизни Гулак-Артемовский переехал с женой к ее родственникам в Москву, где поселился в скромном доме Кудринской Христорождественской церкви и начал заниматься целительством и гипнозом.

Памятник Гулаку-Артемовскому в Харькове

К "магнетизеру Артемовскому" ежедневно приходило четыре десятка страждущих, которым знахарь оказывал посильную помощь. Свою лечебную практику он строил на молитве. Люди говорили, что вознаграждения за услуги эскулап не брал, потому что считал это грехом: "Божьим даром надо делиться бескорыстно, а не выжимать из него прибыль". Его натуре всегда были присущи доброжелательность и деликатность, мягкое поведение и одинаковое дружелюбие к людям разного общественного положения. А наиболее характерной чертой музыканта, умершего в 60 лет от воспаления легких и похороненного на Ваганьковском кладбище, знакомые отмечали вредную для артиста скромность. Не стала ли она помехой в формировании его профессионального имиджа, спорят музыковеды, - ведь художественный успех базируется не только на таланте, но еще и на неутомимой самопрезентации.

Фото из открытых источников